Manuela Fonseca

Regrouping to Reduce Overfishing: Evidence from a Series of Lab-in-the-Field Experiments in Mexico

Andreas Leibbrandt, Sergio Puerto, Maria Alejandra Vélez.

Marine Resource Economics 36, 4.

Mejor juntos: aprendizajes y hallazgos de equipos mixtos en el uso de manglares

Algunas expectativas sociales pueden llevar a pensar que las mujeres están más inclinadas que los hombres a proteger los recursos naturales. Sin embargo, la investigadora de EfD Colombia y miembro de WinEED, Yady Barrero, encontró en su investigación de doctorado que esto es algo simplista pues depende del recurso natural y de las condiciones que enfrentan las comunidades. Ella estudió cómo una comunidad afrodescendiente en el Pacífico colombiano tomaba decisiones de manejo e inversión de los recursos del manglar en el marco de un acuerdo de conservación. Hablamos con ella para conocer más sobre los resultados de su investigación:

¿Por qué querías investigar este tema?

Durante mis estudios doctorales, en la revisión de la literatura sobre gestión de los recursos naturales me di cuenta de que el género de los usuarios es un factor importante para explicar el uso sostenible. Esto está documentado especialmente para el caso de los bosques en el sureste de Asia, pero encontré pocas fuentes sobre la influencia de género en el uso de otros recursos naturales en el contexto de América Latina.

Pensé que sería interesante estudiar el caso de los usuarios de los manglares, porque en la Costa Pacífica colombiana el aprovechamiento de algunos recursos está definido en función de ser hombre o mujer. Para ello visitamos el Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador en la región de la Bocana del Rio Iscuandé en el norte de Nariño. Allí aunque la pesca es considerada una actividad masculina, las mujeres realizan labores de aprovechamiento arreglando y salando lo que los hombres pescan, y si bien la extracción de piangua del manglar (o concheo) es reconocida como una actividad femenina, en los últimos años por razones de seguridad del manglar o por la situación económica, cada vez más los hombres acuden con las mujeres a extraer el molusco, además porque la extracción de este molusco también es una actividad físicamente exigente.

Además, desde 2011 la comunidad que visité en las diez veredas que componen su territorio, estaba implementando un acuerdo de conservación apoyado por CI Colombia para el uso sostenible de la piangua. Por eso, para utilizar ese recurso de forma sostenible definieron un tamaño mínimo de la piangua que se extraía para evitar sacar la piangua pequeña y establecieron zonas especiales de manglar para conchar, dejando otras zonas en descanso temporal. Como parte del convenio de conservación algunos miembros de la misma comunidad se convirtieron en monitores para llevar registro del tamaño de la piangua extraída y de las zonas de concheo, esto con el fin de reconocer a las veredas que mejor cumplían con los acuerdos de conservación. Tanto hombres como mujeres participaron en las actividades para mejorar el manejo del recurso. En este contexto, nuestra investigación sobre la influencia de la composición del género en los grupos de usuarios del manglar en el marco de un acuerdo de conservación resultaba muy pertinente.

¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué aprendiste?

El experimento se basó en formar equipos según el sexo de los participantes. Tuvimos equipos de cuatro hombres, cuatro mujeres y equipos mixtos (tres mujeres y un hombre, dos mujeres y dos hombres o tres hombres y una mujer). El juego constaba de dos etapas. Primero, todos los participantes jugaron por grupos un juego de extracción de molusco, aunque sin ninguna interacción. Aquí encontré que los grupos con más mujeres extraían más moluscos, mientras que los grupos que tenían más hombres extraían menos.

Luego les recordamos a los participantes el acuerdo de conservación usando un “juego de bien público”. Aquí cada equipo decidió cuánto invertiría en un proyecto comunitario que imitara el acuerdo de conservación real. La inversión en este contexto estuvo relacionada con la asistencia a las reuniones, la voluntad de ser monitoreados y la participación en el acuerdo para el uso sostenible del manglar.

En la segunda etapa, los participantes volvieron a jugar al juego de extracción de moluscos, pero contando con tiempo para conversaciones cara a cara antes de cada decisión de extracción. Descubrí que todos los grupos extraían menos que en la primera etapa, pero en especial encontré efectos diferenciales según la composición, pues los equipos mixtos (en especial los grupos de tres mujeres y un hombre) extraían menos y cooperaban más que todos los demás grupos. Y precisamente en estos equipos fueron los hombres quienes decidieron optar por el camino más sostenible.

¿Hubo algún desafío especial?

Creo que hubo tres desafíos especiales:

El primer desafío fue comprender a las comunidades afrodescendientes, algo que ocurre cuando se trabaja en campo con cualquier comunidad. Esto significa que un investigador tiene el reto de conocerlos desde sus vivencias reales, respetar sus tradiciones y aprender de ellos. Este es el mejor desafío.

El segundo desafío es muy común entre los investigadores que realizan experimentos de campo y es el desafío metodológico. Hacer un experimento de campo implica que debe tener un diseño experimental lo suficientemente sencillo para que los participantes comprendan la actividad y se sientan cómodos al llevarla a cabo; y al mismo tiempo, debe ser lo suficientemente completo para que se replique adecuadamente el comportamiento de los usuarios en sus decisiones cotidianas de uso del recurso y el investigador pueda captar las complejidades del tema en estudio.

El tercer desafío es que hacer experimentos es caro y es muy diferente de hacer experimentos en el laboratorio. El enfoque experimental en campo enriquece a la comunidad y al investigador. El experimento es una experiencia lúdica y un juego de aprendizaje, en el que el grupo descubre muchas cosas, por ejemplo, los participantes descubren que la cooperación es una situación socialmente deseable pero que implica renunciar a algunos beneficios monetarios personales. Por eso, para hacer más realistas las decisiones económicas, los participantes obtienen ganancias monetarias en función a sus acciones durante el juego.

¿Cómo se puede utilizar este nuevo conocimiento?

En términos de política pública, hay dos características clave: primero, los acuerdos de conservación deben ser socializados y no solo firmados. Esto significa que toda la comunidad debe conocer el acuerdo, participar en el diseño del acuerdo y beneficiarse de él.

En segundo lugar, es muy importante que las mujeres sean participantes activas de los acuerdos y que los hombres respeten y apoyen su participación. Se da así una especie de “círculo virtuoso” pues en los grupos de hombres y mujeres, ellos pueden verse motivados a hacer un uso más sostenible del recurso y esto hace que ellas tengan más confianza y decidan también cooperar.

Esto es un reto porque implica que los hombres no vean la participación de las mujeres como una forma de dejar de lado sus responsabilidades en la conservación. Además, este hallazgo nos lleva a reflexionar sobre el riesgo de los programas de empoderamiento femenino donde no se incluye a los hombres. Nuestra investigación muestra que hay mejores resultados de conservación cuando hombres y mujeres participan juntos.

¿Algún consejo para otros investigadores (que quieran realizar estudios relacionados)?

Mi consejo es estar atento a los desafíos. Los investigadores rurales y ambientales tienen la gran responsabilidad de dar voz a las comunidades. Tiene que ser una voz genuina, no la voz de los prejuicios o las expectativas de los investigadores. Otro consejo es que los investigadores deben superar las dificultades y seguir haciendo lo que hacen a pesar de las limitaciones, porque la política pública necesita ese aporte preciso de la academia.

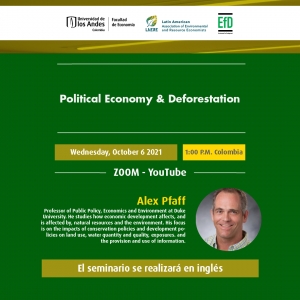

Seminario LAERE-EfD: Political Economy & Deforestation

Alex Pfaff is a Professor of Public Policy, Economics and Environment at Duke University. He studies how economic development affects, and is affected by, natural resources and the environment. His focus is on the impacts of conservation policies and development policies on land use, water quantity and quality, exposures. and the provision and use of information.

Seminario LAERE-EfD: Do protected areas reduce the incidence of hydrological disasters?

Expositor: uan Robalino. Director del Instituto de Investigación Económica y profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Costa Rica.

Seminario WinEED-LAERE-EfD: Women participation in Formal Decision-Making: Empirical Evidence from Participatory forest management in Ethiopia

Expositora: Anna Nordén. Assistant Professor in Economics at Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University

Abstract:

Amid growing emphasis on community-based approaches to natural resource management, there are concerns about the lack of women participation in communal decision-making. We analyze the association between participation of women in decision-making of forest user groups and several forest management outcomes. We combine longitudinal survey, administrative and forest inventory data and find that active participation of women (representation on the executive committee) is associated with greater forest benefits, and an improved (perceived and actual) condition of the forest. The association between (passive) women participation in group-level meetings and outcomes is not robust across alternative models. Using experimental data on alternative governance modalities, we also find that external (i.e. top-down) monitoring by the government increases women leadership at the group level.

Seminario LAERE-EfD: Input Efficiency, Technology Adoption and Disadoption: Two RCTs on Water Saving Technologies

Nuevo estudio encuentra relación entre la exposición a la contaminación del aire y la mortalidad por COVID-10 en América Latina

Los investigadores Jorge Bonilla (REES-EfD Colombia), Alejandro Lopez Feldman, Paula Pereda, Nathaly M.Rivera, J.Critobal Ruiz-Tagle recientemente desarrollaron un estudio en el que buscaban responder la siguiente pregunta: ¿existe relación entre la exposición prolongada a la contaminación del aire y la mortalidad por COVID-19 en América Latina?

La contaminación del aire se ha convertido en el mayor peligro ambiental en América Latina, una región que también se ha visto gravemente afectada por la pandemia. De hecho, América Latina experimentó una de las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas del mundo. Mientras que la población total de América Latina representa solo el 8.4 por ciento de la población mundial, el número total de muertes por COVID-19 es de aproximadamente 1.3 millones, equivalente a casi el 30 por ciento de las muertes en todo el mundo.

Teniendo esto en mente, los autores se preguntaron: ¿es la exposición prolongada a niveles nocivos de contaminación del aire un factor adicional que alimenta esta crisis? Los autores exploraron esta pregunta estudiando el caso de Brasil, Chile, Colombia y México, países con las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas de la región. Para esto combinaron datos satelitales a nivel municipal de concentraciones promedio de PM2.5 del período 2000-2018 con estadísticas oficiales sobre muertes confirmadas por COVID-19 durante 2020. También se consideraron características socioeconómicas y de salud, así como posibles elementos no observables que pueden actuar como factores de confusión.

Los resultados muestran un vínculo positivo y significativo entre la exposición a PM2.5 a largo plazo y la mortalidad por COVID-19. Se encontró que la unidad adicional de contaminación PM2.5 está asociada con un aumento del 2.7 por ciento en el riesgo de morir por COVID-19 en los municipios de las áreas metropolitanas. Un análisis más detallado muestra que esto es válido sólo para las áreas metropolitanas que exceden las pautas de calidad del aire de la OMS, lo que sugiere que los efectos adversos para la salud de la exposición a PM2.5 en la mortalidad por COVID-19 se concentran en áreas urbanas históricamente expuestas a altos niveles de contaminación.

Estos hallazgos son relevantes para informar la política ambiental y de salud pública en la región. Por ejemplo, los resultados sugieren que la canalización de recursos y capacidad de atención médica adicionales a las áreas más contaminadas podría mitigar algunos de los efectos mortales del COVID-19.

Es posible consultar el working paper aquí.

"Show Me the Energy Costs": Short and Long-term Energy Cost Disclosure Effects on Willingness-to-pay for Residential Energy Efficiency.

Marco Boeri, J Carroll, Claudia Aravena, Frank Kee, E Denny.

The Energy Journal 43.

Improving Utilization of the Queen Conch (Aliger gigas) Resource in Colombia

Jorge Marco, Diego Valderrama, Mario Rueda, Maykol Rodríguez-Prieto.

Marine Resource Economics 36.

Carbon Taxes.

Jorge H García, Thomas Sterner.

Oxford Research Encyclopedia of Environmental Science.